Школьное образование на Руси

- 16.11.2018

- admin

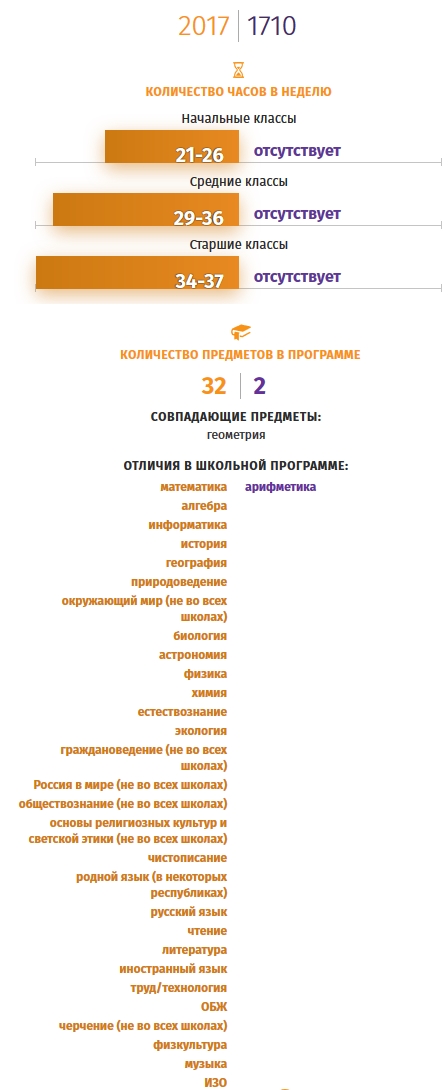

1710 год. Цифирные школы

Первая попытка внедрить в России начальные школы, которые могли бы носить «народный» характер, была сделана при Петре I. Cначала в Москве при Школе математических и навигацких наук открылся подготовительный класс, который назвали «цифирной школой». А с 1710 года такие школы начали организовывать по всей стране.

Императора, в отличие от большинства последующих правителей, интересовала не грамотность, а умение считать. Так что в программу входили только основы математики и геометрии. Лучших из учеников предполагалось впоследствии отдавать на государственную службу.

Отправить детей в школу могли представители всех сословий, за исключением совсем бедных людей («однодворцев»). Затем право переросло в обязанность. А вскоре родители сами начали умолять разрешить им не посылать детей в учебные заведения, где тех били батогами и хлыстом.

К 1744 году цифирные школы постепенно исчезли — они были слишком узконаправленными, и после смерти императора потребность в них исчезла.

1786 год. Народные училища

Первую крупную образовательную реформу в Российской империи провела Екатерина II. В 1786 году она утвердила Устав народных училищ. Число средних учебных заведений начало расти еще раньше — при Елизавете, и теперь их работу требовалось упорядочить. Поступить в народные училища могли дети всех сословий, за исключением детей крепостных. Для дворянских детей отдельно создавались благородные пансионы, шляхетские корпуса и первые гимназии — впоследствии они будут делиться на мужские и женские, девочек в «обычные» учебные заведения не принимали.

Обучение в народных училищах, согласно Уставу, было рассчитано на два класса (в так называемых малых училищах) или на четыре (в главных училищах, но такие были только в губернских городах). При этом обучение в четвертом классе длилось два года — то есть фактически это была пятилетка. Занятия строились по привычному для нас сегодня классно-урочному принципу.

Программа минимального двухлетнего курса включала в себя основы арифметики, русский язык, чистописание и священную историю. Тогда же была разработана одна из первых отечественных методичек — «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ».

После 1803 года, по решению Александра I, на смену таким училищам пришли одноклассные приходские, трехклассные уездные и семилетние губернские училища и гимназии, занявшие место главных народных училищ.

Отличия программ 1786 и 1710 годов:

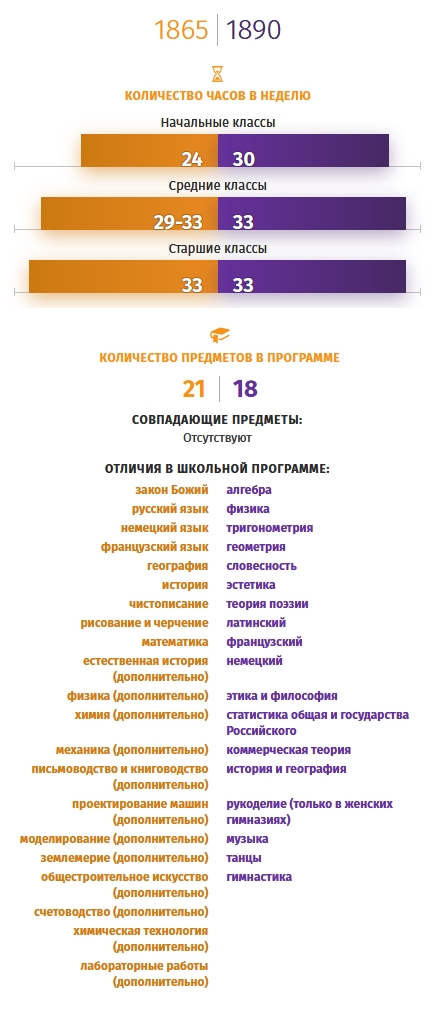

1865год. Будущие реальные училища

В 1865 году гимназии поделили на классические и реальные. В 1872 году последние были переименованы в «реальные училища» и в таком формате просуществовали до революции. Попасть туда могли дети всех сословий, единственное условие — кредитоспособность родителей, обучение было платным.

Гимназии и училища приравнивались к среднему образованию. Начальные школы в это время делились на земские (здесь учили основным правилам арифметики, грамматике и Закону Божьему, иногда — истории и географии), церковно-приходские и частные.

Реальные училища должны были готовить специалистов-практиков, которые могли бы продолжить обучение по техническим, естественнонаучным специальностям или пойти в коммерцию. Поэтому в программе акцент делался на прикладные дисциплины, а вот в университеты путь их выпускникам был заказан.

Отличия программ 1786 и 1865 годов:

1890 год. Эволюция классических гимназий.

Классические гимназии должны были дать учащимся максимально широкое общее гуманитарное образование. Именно их выпускники составляли большую часть российского студенчества — долгое время для всех, кто не мог позволить себе платить за обучение в гимназии, путь в университет был практически закрыт.

Поскольку программа классических гимназий не была прикладной, попасть в них стремились или те, кто мог позволить себе несколько дополнительных лет учебы в университете, или те, для кого общегуманитарное образование было действительно важно. В гимназии активно отправляли дворянских детей — если их родители не могли позволить себе элитные пансионы или лицеи.

Впервые они появились в 1860-х годах на базе переименованных губернских училищ. Тогда же в России появились и первые женские гимназии (программы у мальчиков и девочек по большей части совпадали, но у девочек были дополнительные предметы — например, рукоделие).

Сначала в основу обучения было положено изучение латинского и древнегреческого языков, естественной истории и философии (этики). К середине XIX века количество часов на эти предметы сократили, а древнегреческий из расписания большинства гимназий пропал совсем. В последней четверти XIX века древнегреческий вернули в программу, количество часов по древним языкам увеличили, зато убрали из расписания космографию и естественную историю, поскольку они могли «вдохновить» на вольнодумство. Одновременно увеличилось количество часов на церковнославянский язык и Закон Божий. К концу XIX столетия вообще было решено, что прикладное образование со всех сторон полезнее, и при классических гимназиях стали возникать специальные, реальные классы.

Отличия программ 1865 и 1890 годов:

1918 год. Революция в школе.

Уже в октябре 1918-го большевики ввели постановление «О единой трудовой школе РСФСР», согласно которому отменялось принятое в дореволюционной России раздельное обучение для мальчиков и девочек.

Школы становились совместными и бесплатными для всех.

Отличия программ 1890 и 1918

годов:

1919 год. Образование как обязанность.

Очередной «школьный» декрет был принят в конце 1919 года — он обязывал всех жителей страны, не владевших грамотой (а таких было около половины всего населения), обучаться чтению и письму на русском или на своем родном языке. Декрет распространялся на людей в возрасте от 8 до 50 лет — еще никогда состав учащихся не был таким разновозрастным.

Отличия программ 1918 и 1919 годов:

1920 год. Прощание с уроками.

В июне 1920 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Ликбез касался в первую очередь взрослого населения (от 14 до 60 лет). Предполагалось, что в рамках этой кампании в селах будут создаваться отдельные учебные заведения, но в реальности нагрузка в основном легла на уже существовавшие — в результате они оказались переполнены. В это же время в школы начали массово приводить беспризорников, которых ловили на улицах и распределяли по специальным детским приемникам.

Обстановка в школах была вольная — состав предметов зависел от количества учителей и их познаний, состав учеников был очень разным. Но главное, в школах отказались от привычной «урочной» системы, появившейся еще до революции. В противовес традиционной системе стали активно вводить лабораторно-проектный метод — когда учеников объединяли в группы для работы над общими проектами. Домашних заданий ученикам не давали.

Отличия программ 1919 и 1920 годов:

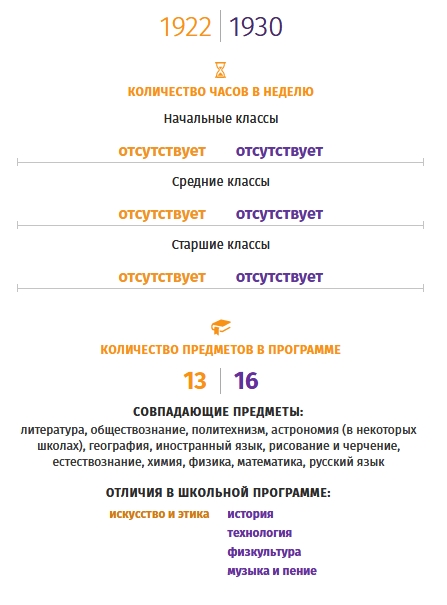

1922 год. Появление старших классов.

В 1922 году окончательно оформилась структура советского школьного образования. Если еще в 1920-м среднее образование в стране было рассчитано на семь лет, после чего следовали профессиональные техникумы и институты, то с этого момента деление изменилось. Школьное обучение делилось на четырехлетнюю начальную школу, семилетнюю общеобразовательную и одно- или двухлетнюю старшую ступень школы — всего девять или десять лет учебы.

В том же году в Советской России появилось специализированное издательство, которое выпускало учебники на языках РСФСР. К 1924-му оно массовыми тиражами издаст собственные учебные пособия для мордовских, татарских, марийских, чувашских и адыгейских школ.

Отличия программ 1920 и 1922 годов:

1930 год. Обязательное семилетнее образование.

В 1930 году вышло постановление ЦИК и СНК СССР, по которому для всех детей в возрасте от восьми до десяти лет обязательным стало не только начальное образование, но также среднее семилетнее образование — касалось это только жителей городов и рабочих поселков. Распространить обязательную семилетку на деревни планировали в 1940-х годах, но помешала война.

Отличия программ 1922 и 1930 годов:

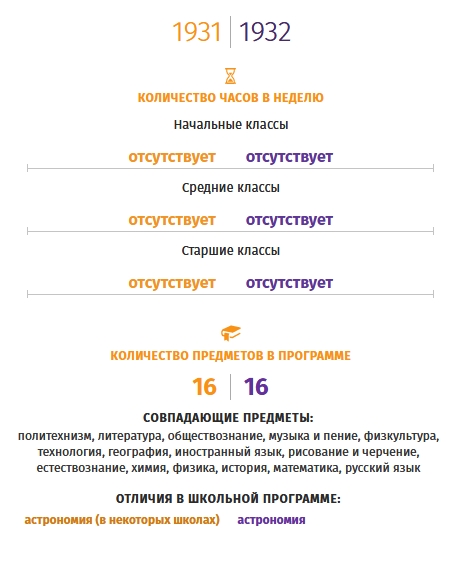

1931 год. Предвестники системных изменений.

В сентябре 1931 года вышло постановление ЦК «О начальной и средней школе», в котором указывалось, что, несмотря на достигнутые успехи (например, резкое увеличение количества учебных заведений и самих учащихся), советская школа слишком увлеклась экспериментами 1920-х.

Теперь предлагалось сосредоточиться на качественном преподавании теории. Это был первый, пока не очень громкий звонок, предвещавший реорганизацию всей образовательной системы.

Изменения коснулись и педагогического состава — учителям пообещали поднять зарплату, предоставить учебные пособия и создать условия для повышения квалификации.

Отличия программ 1930 и 1931 годов:

1932 год. Возвращение уроков.

После постановления 1931-го расписания в школах стали строже, подход к формированию программы и входивших в нее предметов — намного более системным: то, что изучали по геометрии в шестом классе, уже не могли потребовать на черчении в пятом.

В жизнь учеников окончательно вернулись домашние задания.

Но реформы этим не ограничились: новое постановление в 1932 году окончательно вернуло дореволюционное деление учебного дня на уроки, кроме того, органам просвещения поручили разработать единые методики, а учителям — контролировать успеваемость учеников в течение года. В основу советской школы фактически легли порядки дореволюционных российских гимназий.

Стремление к систематизации школьного образования позволило «узаконить» в расписании предметы, до этого существовавшие в форме факультативов. В 1932 году, например, в расписании советских школьников появилась астрономия, долгое время остававшаяся «мигрирующим» дополнительным предметом.

Больше внимания уделялось и педагогам: у учителей появились специальные путевки в санатории, их детям предоставляли льготы при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. В стране начали развивать педагогическое образование.

Отличия программ 1931 и 1932 годов:

1934 год. Заходит директор.

В СССР фактически завершена реорганизация всей школьной системы. Очередное постановление ЦК официально вводит зародившееся в 1922-м структурное деление, которое просуществует все советские годы: младшая школа (1–4-й классы), неполная средняя (1–7-й классы), средняя (1–10-й классы). В неполных средних и средних школах вводится должность директора, а учителей теперь запрещено устраивать на любую работу, кроме педагогической.

Правительство требует большего внимания к истории (в первую очередь касающейся борьбы рабочего класса за свободу), и в школах появляется новый предмет, история ВКП(б).

Отличия программ 1932 и 1934 годов:

1940 год. Введение платного обучения.

В декабре 1940-го Совнарком объявил, что обучение в старших классах средних школ и в вузах теперь будет платным. Как пояснялось в тексте принятого постановления, решение приняли «учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений».

В школе платить приходилось за обучение в 8, 9 и 10-х (тогда — последнем) классах. В Москве, Ленинграде и республиканских столицах обучение обходилось в 200 рублей в год, в других городах и селах — в 150 рублей в год. Средняя зарплата в совхозах в 1940 году составляла 229 рублей в месяц, у рабочих — 339 рублей в месяц, в сфере образования, культуры и науки — 337 рублей в

месяц.

Отличия программ 1934 и 1940 годов:

1943 год. Снова раздельное обучение.

В 1943 году, в разгар войны, в СССР неожиданно вернули еще один «пережиток прошлого», от которого отказались в 1920-е: мальчиков и девочек вновь перевели на раздельное обучение.

Эту идею начали обсуждать еще в 1941-м, тогда осуществлению планов помешала война. Но как только немцев отбросили от Москвы и разбили под Сталинградом, в советском правительстве вернулись к теме раздельного обучения. Считалось, что эта мера благотворно повлияет на моральный облик советских девочек, а также позволит учитывать физические особенности учеников во время трудовых и практических занятий.

Отличия программ 1940 и 1943 годов:

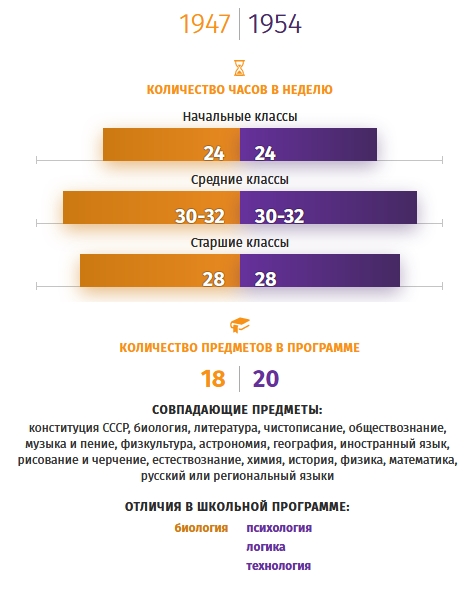

1947 год. Включите логику.

Школы начали вводить в расписание два новых предмета: логику и психологию. За год до этого, в 1946-м, ЦК ВКП(б) признал «совершенно ненормальным» отсутствие в школьной программе этих предметов, ранее преподававшихся в дореволюционных гимназиях.

На то, чтобы логика и психология появились во всех школах страны, давалось четыре года.

Отличия программ 1943 и 1947 годов: нет.

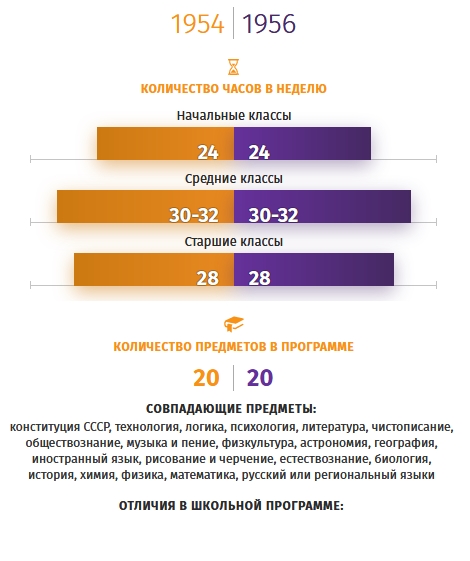

1954 год. Отмена раздельного обучения.

В 1954-м было вновь отменено введенное в 1943 году раздельное обучение мальчиков и девочек. Больше эта мера официально не вводилась ни в советских, ни в постперестроечных школах.

Отличия программ 1947 и 1954 годов:

1956 год. Отмена платного обучения.

В 1956 году обучение снова стало бесплатным. Плата за обучение в старших классах школы, средних специальных учебных заведениях и вузах, введенная в 1940 году, была официально отменена.

Отличия программ 1954 и 1956 годов:

1958 год. Восьмилетка.

В СССР принят новый «образовательный» закон — с 1958 года на смену обязательной семилетке пришла обязательная восьмилетка.

В этом же году из расписаний исчез предмет «логика», введенный в 1947 году по образцу дореволюционных гимназий. На этом нововведения первого послевоенного десятилетия закончились.

Отличия программ 1956 и 1958 годов:

1967 год. Введение начальной военной подготовки

В начале 1960-х в школах перестали преподавать психологию, введенную в 1940-е. Но главным новшеством десятилетия стало появление в учебной программе начальной военной подготовки. Хотя к службе в армии и защите Родины советских школьников готовили и до этого (например, в пионерских организациях), официально НВП ввели лишь в 1967 году.

В школах оборудовали специальные кабинеты с тематическими плакатами, муляжами оружия и средствами химзащиты (в основном противогазами). Изучать новый предмет должны были все учащиеся 8, 9 и 10-х классов, вне зависимости от пола. В программу курса помимо прочего входили строевая и огневая подготовка, тактика, изучение топографии и инженерного дела, а также курсы оказания медицинской помощи и отработка действий в случае химической атаки.

Отличия программ 1958 и 1967 годов:

Теги: Школа, история школы, история образования на Руси